中国は世界最大の傘生産国であり、世界市場の約80〜90%を占める圧倒的なシェアを誇っています。

2013年時点では、傘の輸出量のうち約85%が中国から供給されていて、現在もその地位は変わっていません。

中国の傘産業:現代の規模、地域、歴史、そして市場動向

概要と産業規模

主な生産地域

歴史的背景

中国の傘の歴史は非常に古く、約3,500年前に遡ります。

最初の傘は竹と油紙で作られた「油紙傘」で、日除けや雨除けだけでなく、皇帝の権威を象徴する道具としても使われていました。

宋代には傘の色や大きさが身分によって定められ、文化的・儀式的な意味を持つようになりました。

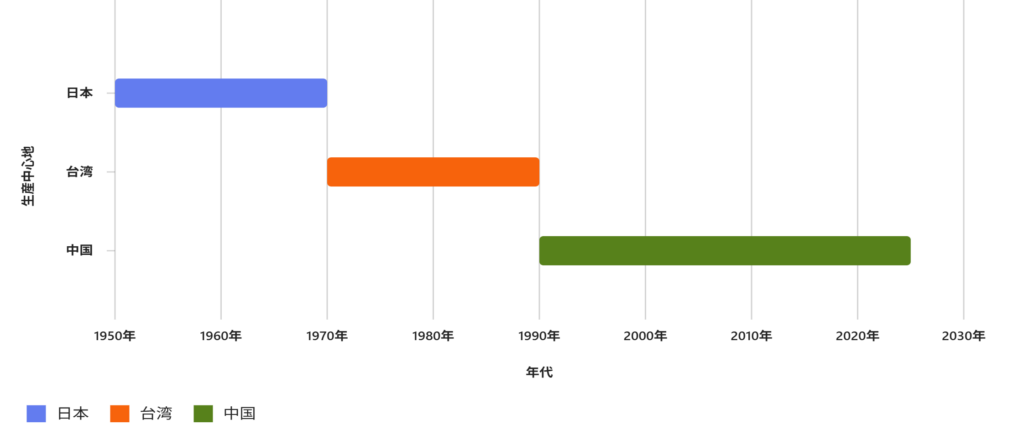

近代以降の東アジアを中心とした洋傘生産地の推移は次のようになります。

1. 日本の傘産業の隆盛と衰退(近代〜1970年代)

• 明治時代以降、日本では洋傘の製造が本格化。大阪や東京を中心に産業が発展し、特に大阪は傘骨の製造で全国の70%を占めるなど、世界的な傘の生産地となった。

• 1960〜70年代には、日本は傘の生産・輸出・消費の三冠王を達成。国内には約1,000の事業所が存在し、6,000〜7,000人が従事していた。

• しかし、1970年代以降、円高や人件費の高騰、国内の産業構造の変化(軽工業から重工業・サービス業への移行)により、傘産業は衰退。安価な輸入品との競争が激化し、国内生産は減少。

________________________________________

2. 台湾への移行(1970〜1980年代)

• 日本の傘メーカーは、コスト削減のために台湾へ生産拠点を移転。台湾は日本と文化的・技術的に近く、職人気質もあり、日本市場向けの品質要求に応えやすかった。

• 1980年代には、台湾製傘が輸入傘の9割以上を占める時期もあり、台湾は「雨傘王国」と呼ばれるほどの生産力を誇りました。

________________________________________

3. 中国への移行(1990年代〜)

• 1987年に台湾人の中国渡航が解禁したことをきっかけに往来が始まりました。1990年代以降、中国の経済発展と人件費の安さにより、傘生産の中心は台湾から中国へ移行。

• 1994年以降、中国製傘が輸入傘の90%以上を占めるようになり、日本市場における傘の大半が中国製となりました。

• 中国では大量生産が可能で、特にビニール傘などの低価格品が急増。これにより、日本国内の傘産業はさらに縮小。

________________________________________

4. 現在の動向と今後

• 中国でも人件費が高騰しており、近年ではベトナムやカンボジアなどへの移転も始まっています。