折りたたみ傘の手元(ハンドル)について考えてみました。

長傘と同じようにJ型の手元がついているタイプ、丸型やI型など様々な形があります。

また、手元の大きさや軽さもたくさんの種類があります。

それぞれの傘の目指す方向性にあった手元部材が取り付けられていますが、実はいろいろと知られていない折りたたみ傘の手元ならではの秘密があるんです。

傘の手元の秘密 折りたたみ傘の正しい持ち方は?

折りたたみ傘の手元に注目!

手元(ハンドル)の種類

小型の手元は「飾り手元」という名前

小型の手元は「飾り手元」と呼ばれます。名前のとおり飾りの手元ということですので、本来の手元とは違う位置づけになります。

本来の手元は傘を持つ部分となりますが、飾り手元はなんと傘を持つ部分ではありません。

中棒が持つ部分となり飾り手元は中棒を持つ手の補助や促しの役割が想定されています。

(実際には飾り手元を持っている人が多いと思いますが)

洋傘製造業界の団体である日本洋傘振興協議会の規格では以下のように定められています。

JUPA基準

用語説明

| 飾 り 手 元 | 手元部が小さく、それ自身手元の機能を果たさず、主たる握り部分が中棒であるもの |

また、飾り手元は本来の手元とは目的が異なるため強度試験の内容も異なっています。

傘の強度試験(JUPA基準より抜粋、※一部加筆)

7.4.2 中棒と手元又は飾り手元の取付強度

中棒と手元又は飾り手元の取付強度の試験は、7.3で使用した試料について、手元又は 飾り手元の抜け方向に次の静荷重を加え、1分間保持した後、中棒、手元又は飾り手元の き裂、緩み、抜けなどの異常の有無を目視によって調べる。

(a) 手開き式 540N ※(約55kgの力)

(b) ジャンプ式 600N ※(約61kgの力)

(a) 手開き式 350N 注(3)※(約36kgの力)

(b) ジャンプ式 600N ※(約61kgの力)

注(3) 飾り手元のかさについては、200Nとする。 ※(約20kgの力)

落語の「愛宕山」ではありませんが、傘の手元につかまって空を飛ぶ場合、長傘なら大柄の人でなければ(体重55kg未満)手元が抜けない可能性があります。しかし折りたたみ傘、特に飾り手元の場合は小さな子供(体重20kg未満)でなければ手元が取れてしまって無理ですね。

飾り手元タイプの折りたたみ傘、実際どう持つ?

街中で飾り手元サイズの折りたたみ傘をどのように持っているのか調査してみました。

(傘全集スタッフが2025年8月、9月の複数日の日中、不特定の場所と時間で観察)

2.飾り手元を手のひら中央で持つ 6割

3.飾り手元を手のひらの小指側(小指に掛ける)で持つ 2割

4.飾り手元を手のひらの親指側で持つ 1割

実際に持ち方の違いを感じてみると(傘全集スタッフの主観ですが)

・ある程度の大きさ、太さがある方が持ちやすい

・中棒を持つ場合、しっかりと握る力が必要、細いので手のひらを握りこむ必要あり、中棒を指で押さえ付けて固定させる必要あり

以下の調査によると握りやすい太さは30~40mm程度、あまり細いと握りにくくなるとのこと

高齢者対応基盤整備データベース

一般社団法人 人間生活工学研究センター

折りたたみ傘の手元の違いによるおすすめの持ち方は

大型の手元がついている場合は、手元を握って使用します。

小型の手元(飾り手元)がついている場合は、中棒をメインで握って飾り手元自体にはあまり力がかからないように使用します。

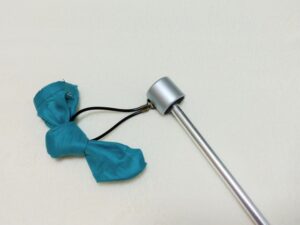

ストラップがついている場合は指に掛けたりして握る時の補助用に使います。

ストラップは傘袋を下の画像のように縛るためだけではなく持つときにも活用してね。