〈必要な手続き〉

「結婚」とは、法的に夫婦となるために婚姻届を提出することを指します。

これまで結婚したことがない人々は、通常は親の戸籍に記載されています。二人が結婚する場合、新しい戸籍を作成し、親の戸籍から抜け出します。

婚姻届を提出する際には、どちらの氏(名字)を使うかや新しい本籍地の選択などを決め、役所に提出します。婚姻届が受理されれば、法的に夫婦として認められ、これにより「結婚」が成立します。

なお、結婚後に使用する氏を持つ人が、新しい戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に記載される人)となります。

一方、「入籍」とは、既存の戸籍に名前を入れることを指します。通常、以下のような場合に行われます。

•離婚後、子供の戸籍を父親の戸籍から母親の戸籍に移す際

•子供を連れて再婚する際、自身の戸籍に登録されている子供を、新しい配偶者の戸籍に組み入れる際

これらのケースにおいて、「入籍」という用語が使用されます。

〈お祝い〉結納

古代の日本でも、結婚が成立する前に贈り物の交換が行われ、婚約の合意が祝われていました。

結婚関係を築く際に、一緒に飲食を共にするときに使う酒や料理を意味する「結いの物」という言葉が起源とされています。ただし、いくつかの異なる説も存在します。

この習慣は、小笠原流などの影響を受けて発展しました。異なる地域によって、さまざまな形態が残っており、酒や料理の贈り物の交換だけでなく、男性から女性への帯地料や女性から男性への袴地料の贈り物も含まれることがあります。

〈お祝い〉結婚式・結婚披露宴

現在でも、結婚式はさまざまな形式で行われています。神前や仏前、キリスト教式など、伝統的な風習や宗教儀式が含まれることがあります。

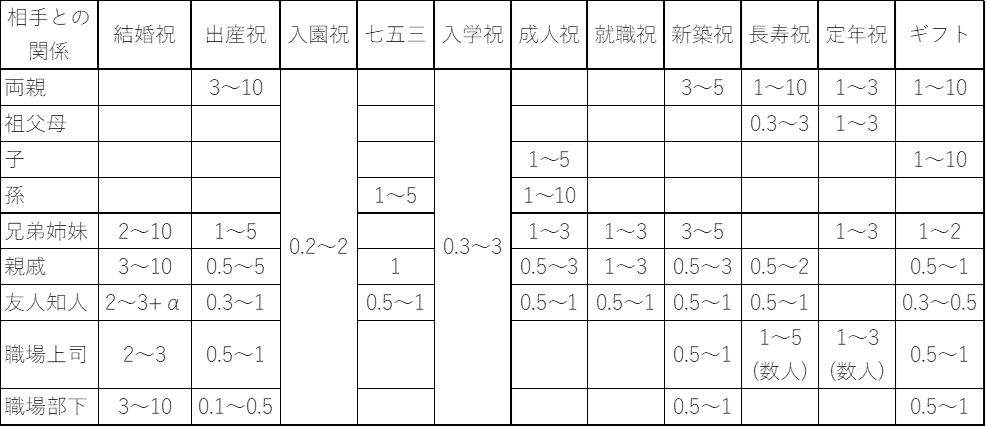

結婚披露宴は、結婚や新しい家族の一員になったことを祝うための宴会で、地域ごとに特有のしきたりが伝えられています。お祝いには現金や品物の贈り方があり、金額の相場は出席の有無や関係性によって異なるため、地域や状況に合わせて調査して準備しましょう。

現金を贈る際の注意点として、お札の枚数を奇数にすることや、新札をご祝儀袋に正しく入れることなどがあります。

品物を贈る場合は、結婚式の1~2ヶ月前に贈ることが一般的で、最大でも1週間前までに渡すようにしましょう。

〈お祝い〉結婚指輪

結婚の誓約のしるしに取り交わす指輪です。もともとはキリスト教徒の風習で西暦860年頃には名前を刻んだ鉄製の指輪が使われていたそうです。

〈お祝い〉結婚記念日

結婚した日を記念する夫婦の祝い日です。欧米から入ってきた風習で、日本では1892年に明治天皇が行ったのが最初です。次に書かれているものはイギリス式ですが1年目から70年目まで決められています。

1周年:紙婚式

2周年:藁婚式、綿婚式

3周年:革婚式、糖果婚式、草婚式

4周年:花と果実婚式(、絹婚式、リンネル婚式)、皮婚式(皮革婚式)、書籍婚式

5周年:木婚式

6周年:鉄婚式、砂糖婚式

7周年:銅婚式、ウール婚式

8周年:青銅婚式、ゴム婚式、電気器具婚式、めがね婚式、塩婚式

9周年:陶器婚式

10周年:錫婚式、アルミ婚式

11周年:鋼鉄婚式

12周年:絹婚式、亜麻婚式

13周年:レース婚式

14周年:象牙婚式

15周年:水晶婚式

20周年:磁器婚式、陶磁器婚式

25周年:銀婚式

30周年:真珠婚式

35周年:珊瑚婚式、翡翠婚式

40周年:ルビー婚式

45周年:サファイア婚式

50周年:金婚式

55周年:エメラルド婚式

60周年:ダイヤモンド婚式

65周年:碧玉婚式、ブルースターサファイア婚式

70周年:プラチナ婚式

【NGアイテム】

結婚祝いで注意が必要な「壊れ物」「消え物」

食器やグラスは壊れ物、食べ物は消え物であるため、昔は結婚祝いには避けられていました。しかし、近年では食器や食べ物は人気の結婚祝いとなっています。

また赤ちゃん用品など先走ったものもNGです。